Au bureau, quand je dois remettre mes priorités aux bons endroits, je regarde dehors, par ce luxueux pied de fenêtre qui donne sur un mur aveugle. Pas trop longtemps — je ne voudrais surtout pas que les autres pensent que ne travaille pas. Au moins, je sais s’il fait soleil, s’il pleut ou si le temps vire au gris. J’ai de la chance, me dit-on, car un bureau « bord de fenêtre », ça se mérite. Il paraît que les bonnes filles vont au ciel et que les autres finissent dans un beau bureau en coin avec de grandes fenêtres… Enfin, c’est ce qu’on raconte dans les livres de psycho managériale que je consomme pour me fixer des objectifs de carrière et garder les yeux fixés sur la ligne d’arrivée. J’ai un peu de difficulté à y parvenir, car mon sens critique trop aiguisé et mon sens de l’ironie, surtout, me nuisent parfois.

Au bureau, quand je dois remettre mes priorités aux bons endroits, je regarde dehors, par ce luxueux pied de fenêtre qui donne sur un mur aveugle. Pas trop longtemps — je ne voudrais surtout pas que les autres pensent que ne travaille pas. Au moins, je sais s’il fait soleil, s’il pleut ou si le temps vire au gris. J’ai de la chance, me dit-on, car un bureau « bord de fenêtre », ça se mérite. Il paraît que les bonnes filles vont au ciel et que les autres finissent dans un beau bureau en coin avec de grandes fenêtres… Enfin, c’est ce qu’on raconte dans les livres de psycho managériale que je consomme pour me fixer des objectifs de carrière et garder les yeux fixés sur la ligne d’arrivée. J’ai un peu de difficulté à y parvenir, car mon sens critique trop aiguisé et mon sens de l’ironie, surtout, me nuisent parfois.

Un bureau « bdf », comme on dit, ça se gagne en rentrant dans le rang, en accumulant les frustrations, les petites humiliations et surtout, en faisant semblant de ne rien voir. Tiens, parlant de ne rien voir, il est 9 h 37 et le petit pas pressé de ma supérieure se fait entendre. Je l’ai déjà excusée pour la réunion de 9 h 15, inventant un rendez-vous de dernière minute… Ha ! Zut ! Elle a encore les yeux vitreux, le rouge aux joues. Elle n’a pas bien dormi, me dit-elle, en accrochant son manteau. Je lâche une exclamation de désolation. Comme beaucoup de gestionnaires du marketing et autres machins de notre entreprise, elle ne dort pas bien trois ou quatre jours sur cinq, alors ce n’est plus un événement hors du commun. Je n’ajoute rien par peur d’amorcer une autre conversation sur les somnifères ou encore de me retrouver à écouter les vraies raisons de son insomnie. Nous prenons quelques minutes pour parler d’affaires de filles, soit de livres à perdre, de tendances coiffure et du ménage de la maison qui est toujours à refaire, question d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles. Il faut comprendre que dans cet environnement déshumanisé, où les catastrophes sont annoncées par un haut-parleur et où la vie privée de chacun se distille dans l’air par le biais de fragments de conversations dites privées — qui traversent nonobstant aisément ces paravents qui ne parent rien —, on croit beaucoup aux relations humaines.

Aujourd’hui, nous sommes sur un gros coup… Parce qu’hier, entre deux urgences — je dois préciser que ces urgences sont le plus souvent des tâches ordinaires, ignorées depuis des semaines par l’équipe de gestion qui ne savait pas par où les prendre et dont on doit à deux jours de la tombée s’acquitter en un temps record —, ma supérieure m’a lancé la copie froissée d’une lettre d’opinion, toute gribouillée.

— Lis ça, c’est très bon, m’a-t-elle dit. Notre conseiller politique pense qu’il faut réagir…

Elle avait le regard brillant, l’air convaincu. J’y ai jeté rapidement un coup d’œil. Le texte commençait ainsi : « En réponse à M. Boileau, qui dit que les plus nantis se délestent trop facilement de leur fardeau fiscal, je dirais que la réponse aux iniquités sociales n’est pas dans la création de plus grandes injustices et cela au nom même de la justice sociale… » Ça promettait !

Je vous fais grâce du reste. Après trois lignes de considérations abstraites sur ce qui ressemblait sans le dire ouvertement à la contestation d’une rectification minime des taxes à la défaveur des plus nantis (bref, ils allaient payer plus), ça allait de mal en pis. Puisque c’est mon travail, j’ai quand même lu le tout avec soin et j’ai même annoté deux ou trois paragraphes obscurs qui abusaient de la langue de bois, un détail qui me portait à croire que cette lettre avait été rédigée par un fonctionnaire ou un relationniste à la solde du parti au pouvoir qui empruntait l’identité d’un ami. Je me suis dit que ce rédacteur qui voyait son œuvre ainsi publiée dans un encadré devait avoir de bonnes entrées dans ce quotidien. À la fin, mon rédacteur chevronné ajoutait, pour me convaincre : « Quand il n’y a pas de justice pour tous, c’est qu’il n’y pas de justice ! » J’ai souri et ai pris soin d’ajouter au crayon rouge : « So-so-solidarité pour les riches aussi ! » Cela m’a fait du bien.

Or, aujourd’hui, ma supérieure, revigorée par une réunion de gestion particulièrement réussie la veille, me met au fait de son plan grandiose :

— Je ne te dis pas l’accueil que notre concept de planification a eu hier. Les gestionnaires ont été conquis ! C’est impressionnant, hein, comme lettre ?

— En effet, les trois premières lignes sont, comment dire… accrocheuses ?

— Tu veux dire que c’est bon. Hein ?

— Ouf… Que dire, je ne sais pas ? Non. En fait, je me demande toujours si les lecteurs des quotidiens lisent vraiment ce genre de texte jusqu’au bout. De plus, celui-là…

— Tu ne l’as pas trouvé bon ? Pourtant, je te jure qu’il lui répond bien à ce M. Boileau !

— Tu penses, vraiment ?

— Tout à fait, c’est bien envoyé, tout le monde en parlait en réunion !

— Cela me semble drôlement long et répétitif… Tu sais le bout où il parle de Cuba, du communisme et de l’emprise des valeurs marxistes sur notre société.

— Euh… Il parle de communisme ? Tu es certaine de ça toi ? Tu as vu cela où ?

— Bien oui, il le dit ici même. Je l’ai souligné : « à trop vouloir tout partager, nous nous retrouverons dans un système anticapitalisme, comme celui de Cuba ».

Ma supérieure a alors fait une pause, a regardé le vide pendant de longues secondes, puis elle a repris la lettre que je lui tendais pour relire les mots que j’avais soulignés. Je voyais ses lèvres former chaque syllabe de la courte assertion, tandis qu’elle se frottait pensivement le menton. Je me suis dit qu’elle et ses collègues n’avaient peut-être pas lu assez soigneusement la lettre pour associer « anticapitalisme » à un possible synonyme. Elle était visiblement un peu embêtée, mais comme nous n’en étions plus à l’étape de la réflexion, elle a opté pour l’action.

— Je t’explique. Je me disais que nous pourrions utiliser cette lettre pour construire un argumentaire pour le secteur des services aux citoyens de toutes classes afin de consolider nos acquis en matière de taxation. En réunion, l’idée a plu énormément…

Il ne me restait plus qu’à baisser les bras. J’ai donc ajouté, sur ton que je souhaitais volontairement hébété :

— Je ne comprends pas…

Le truc est vieux comme le monde, mais ça a marché. Ma supérieure s’est sentie flattée et s’est mise à m’instruire sur le ton de la confidence.

— C’est plus compliqué que tu le crois. Nous avons mis en forme une stratégie d’implantation de la communication axée sur le citoyen-payeur à partir de ce texte…

— Une stratégie d’implantation de… ?

— Oui, oui, tu vas comprendre… On relève tous les arguments de cette lettre et on les décline sous toutes leurs formes dans nos messages. Génial, non ?

Elle jubilait et hochait de la tête, agitant ses mèches de multiples couleurs au goût du jour, en me regardant intensément comme pour m’inciter à dire « oui » avec elle. J’étais un peu étourdie, je commençais à comprendre que cette histoire avait plus d’ampleur que je ne l’avais cru. Dans ma tête se bousculaient divers scénarios et je n’écartais pas l’idée que ma supérieure soit victime d’une plaisanterie. Après tout, un de nos grands conseillers avait créé des remous lorsqu’il s’était piqué en réunion de faire de l’ironie, en clamant, un brûlot gauchiste à la main : « C’est la base de toute notre stratégie ; tout y est, les barbarismes y compris. » Il avait aussitôt laissé tomber le texte sur la table pour aller se préparer un café. Quelques collègues s’étaient empressés de ramasser le misérable texte, mal écrit et idiot, pour y chercher la « stratégie », celle qui les dépasserait toutes. Si notre grand conseiller n’était pas repassé, un café à la main, pour nous dire qu’il plaisantait, nous y serions toujours. Dans des moments comme ceux-là, je cherche intérieurement à savoir sur qui jeter le blâme : sur mes collègues qui ont mordu si facilement à l’hameçon, ne faisant aucunement preuve de jugement personnel et semblant ne jamais percevoir de second degré, ou sur ce conseiller inconscient qui avait failli mettre le feu aux poudres. Cette fois encore, la situation était grave et il me fallait dissiper tout doute. J’ai donc pris un ton très neutre, afin de bien marquer que je ne plaisantais pas, et j’ai déclaré :

— Il y a beaucoup d’affirmations déconcertantes dans cette lettre. Je ne suis pas convaincue que nous pourrons l’utiliser à bon escient… Enfin, pas pour notre entreprise.

— Oui, mais un pareil argumentaire dans un plan d’envergure, c’est toute une réalisation en soi…

Qu’est-ce que cela voulait bien dire ? Ces formules vides ont toujours eu le don de m’irriter. Je lui ai alors enlevé la lettre des mains et j’ai lu à voix haute : « de taxer tout autant les moins riches que les riches ne fera pas que les enfants défavorisés iront bientôt à l’école nu-pieds ».

— Encore ? ai-je ajouté d’un ton impatient.

Ma supérieure a pris un air contrarié et, pour souligner sa déception, a lancé :

— Bref, tu n’y crois pas… Pourtant, un coup pareil, côté carrière, ça pourrait nous mener très loin…

Sa réponse éludait complètement le cœur de cet entretien, soit le contenu de la lettre, pour me rappeler que je venais sérieusement de faire entorse à l’étiquette béni-oui-oui du bureau ou, si vous préférez, à l’esprit d’équipe. Du coup, mon manque de foi mettait en danger le plan de carrière commun et abstrait du « toujours plus haut » — en quelque sorte le Graal du milieu de travail, puisqu’on y aspire tous, mais que seuls ceux qui ont la foi le trouveront — que notre supérieure brandissait à chaque nouvelle folie. La menace était implicite, mais claire : si je continuais, c’était fini les idées de bureau en coin, je ne pouvais même plus espérer une fenêtre avec vue. J’ai pris une grande respiration et j’ai poussé plus loin :

— Avant de faire une stratégie à partir d’une lettre d’opinion, l’avez-vous analysée ? Et là, je ne veux pas dire lire les trois premières phrases et la dernière pour ensuite crier au génie. Je veux dire, lire tous les mots de la lettre un après l’autre…

Silence.

— Est-ce que quelqu’un d’autre que moi a lu cette lettre en entier ? ai-je finalement demandé, d’un ton exaspéré.

J’avais un peu haussé la voix : les cubicules autour de nous étaient devenus étrangement silencieux, on aurait pu entendre une mouche se faire happer par l’échangeur d’air. Ma supérieure a regardé droit devant elle, pendant de longues secondes, mais n’a rien ajouté.

Puis, d’un geste brusque, en secouant la tête d’un air affligé, elle a repris la lettre et, toujours sans mot dire, elle est retournée dans son bureau. Je n’ai jamais su si quelqu’un, à part moi, avait lu la fameuse lettre. Je me suis retournée vers mon écran, face à cette fenêtre qui donne sur un mur, et j’ai repris mon travail. Quelque chose s’était brisé. La stratégie du siècle venait de tomber en poussière, ma supérieure allait devoir s’échiner à nouveau pour trouver ce plan qui nous assurerait, à toutes, une grande carrière ; pour ma part, ma cote venait de baisser au plus bas. Mon manque d’enthousiasme avait révélé que je n’avais pas ce quelque chose de spécial qui ouvre grandes les portes des bureaux en coin avec deux fenêtres.

Une quinzaine de minutes se sont écoulées ; le caquetage avait repris entre les cubicules. Vers dix heures et quart, je me suis levée et j’ai pris mon sac pour aller fumer une cigarette. Avant de quitter, j’ai décollé la photo de mon chat de sur mon muret, seul ornement de mon bureau, et je l’ai mise dans ma poche. Pourquoi ? Je n’aurais pas pu l’expliquer. J’ai jeté à voix haute, pour mes voisins comme je le fais chaque matin, « je vais en fumer une », et je suis sortie. Sur le trottoir, j’ai allumé ma clope, puis je me suis mise à marcher droit devant moi, jusqu’à ce que les fenêtres étroites du mur où se trouve mon bureau ne soient plus que de petites hachures sur le mur de ciment gris. J’ai pensé que tous les gens des bureaux « bdf » devaient me voir partir et se demandaient sûrement ce qui me prenait. Cela m’a réjouie. J’ai jeté mon mégot et je me suis mise à courir.

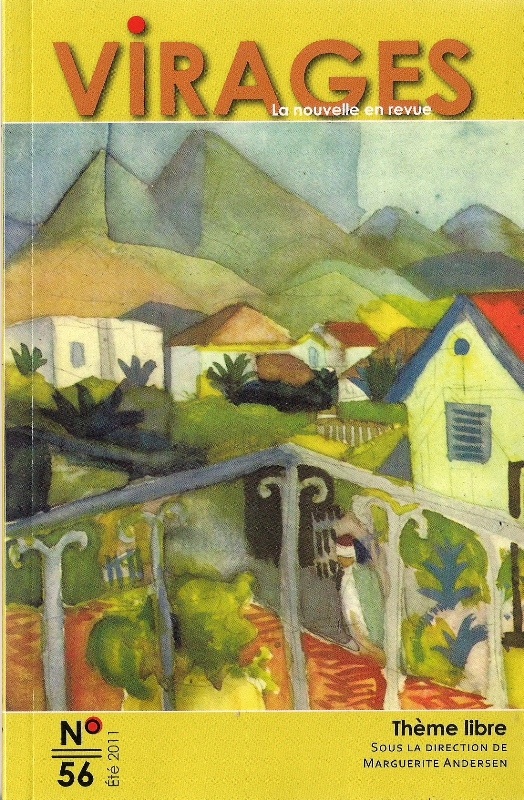

… Nouvelle publiée dans le numéro 56 de Virages…